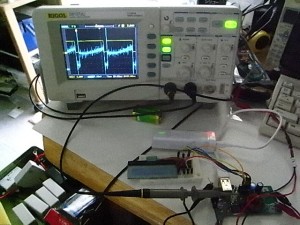

プログラムもできたので、いよいよプログラムロジックが正しく動いているかを確認する段階に。こうなると、オシロスコープが活躍してくれる。というよりも、オシロがなければ始まらない。

PWM周期は先ずは40kHzで。過去にも40kHzでパルス生成しているので、この辺りはすんなり動作する。上の黄色いグラフがパワーFETのゲートで下がFETのソース側電流の測定用7mΩシャント抵抗の電圧降下。

正確に40kHzで発振し、PWMデューティ90%と制御されていることが分かる。電圧降下が7mVなので、電流は

7mV/7mΩ=1A ということが分かる。ゲートが開いたときにFETに1A程度の電流が流れていると言うことが観測できる。この電流は、2Vのものなので、これを5Vに昇圧すると電流は2/5=400mAということになり、それほど充電電流としては流れていないことが分かる。

充電電流を2Aぐらいまで流せるように設計しているのだが、はたして設計どおりに動いてくれるのか。ただ、その場合は、FETには5Aも流れることとなり、結構発熱する見込み。実際に温度を測定して、ヒートシンクの有無を検討しなければならない。

インダクタンス:100μH インダクタンス:200μH

コイルの異なる2枚の基板で比較すると、以下のようになる。インダクタンスが100μHと200μHの違いがあるので、電流に違いが生じると想定されるのだが、一般的には、PWM制御が同じなら、インダクタンスが小さい方が電流値が大きくなるはず。ところが、上記のグラフを見比べると、明らかに200μHの基板の方が電流が大きい。いったいなぜだ。もう少し解析が必要そうだ。

充電対象にはサムスンのGalaxyS3を用いている。バッテリの残量は15%程度。そこで、電流を供給できれば急速充電でたくさんの電流を吸い込んでくれるはず。グラフを見ていると、波形が刻一刻と変化することに気付く。また、たまに高周波の小さい波も現れる。スマホ側で、充電電流を細かく制御していることが想定される。はてさて、奥の深い領域に足を踏み込んでしまったようだ。腰を据えて解析を進めなければなるまい。

前回へ 次回へ